IFR’s Women in Robotics

国際ロボット連盟(IFR)は、ロボティクス分野で活躍する女性の知名度を高め、その功績を称える活動を推進しており、毎年10人の女性が選ばれています。「Women in Robotics 2025」では、安川電機株式会社の久保田由美恵氏が選ばれ、その詳細なプロフィールが紹介されています。

「Women in Robotics 2025」については、以下をご参照ください。

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/ifrs-women-in-robotics-2025

https://jara.jp/various/ifr/pressrelease/pr20250331/index.html(日本語参考訳)

Women in Robotics – 2025年5月20日

久保田由美恵氏の人物像

2025年の「ロボティクスの未来を形作る10人の女性たち」

安川電機のあゆみ

私が所属する株式会社安川電機は、1915年に設立され、今年で110周年を迎えます。

安川電機は、炭鉱で栄えた北九州市で創業し、石炭の運搬自動化のためのモータや他の電気用品の供給を行っていました。「炭鉱労働者の負担をできるだけ軽減したい」という私たちの先輩方の願いは、当社のDNAとして今日まで受け継がれ、創業以来、モータを中核事業として製造現場の電動化及び自動化を牽引してきました。

安川電機は、1958年に世界で初めてサーボモータを上市しました。その後、事業活動をメカトロニクスへとシフトします。(余談ですが、「メカトロニクス」という言葉は元々当社が1969年に作ったものです。当時商標登録を行いましたが、ほどなく商標権を放棄し、現在は広く一般に使用されています。)

1977年に国内初の全電気式産業用ロボット「MOTOMAN-L10」を発表しました。これは、メカトロニクスを具現化したものです。それから50年以上にわたり、当社は幅広い用途に適用可能なロボットを開発してきました。今では、およそ200モデルを製造し、累積出荷台数は60万台を超えました。これはまさに、ロボットの誕生以来歩んできた、グローバルロボットビジネスの進化の軌跡でもあります。

私の歩む道

大学ではコンピュータサイエンスを学びました。1991年に安川電機に入社後は、ロボット事業部でロボットコントローラのソフトウェア開発に長く従事しました。具体的には、ロボット教示用のプログラミングペンダントや、ロボットコントローラのオープン化機能の開発です。

安川電機は、2017年に「i3-Mechatronics」コンセプトを提唱しました。これは、現場の自動化とそこから得られるデータを活用して革新的な自動化ソリューションの実現を目指すものです。私はi3-Mechatronicsの中核製品となる「YASKAWA Cockpit」の開発を主導しました。

2019年には、安川電機の子会社である株式会社エイアイキューブの代表取締役社長に就任しました。エイアイキューブは製造分野のAI技術を専門に扱っています。私たちはAI技術を、現場のデータを効果的に活用するツールと位置付け、「ものづくり現場で当たり前にAI技術が活用されている状態を作る」というエイアイキューブのビジョンを実現するために様々な努力を続けています。

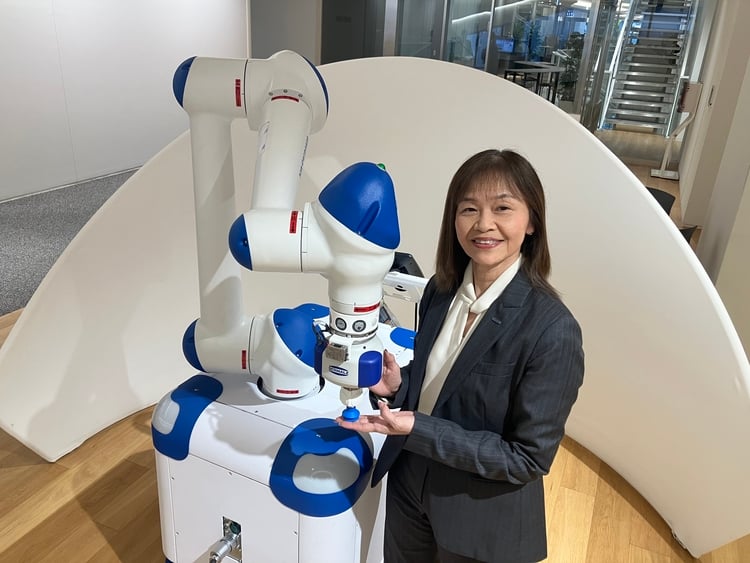

HC10ロボットと久保田由美恵氏(©株式会社安川電機)

今年、安川電機では「AI×ロボティクス」を強力に推進していくために、新たに「AIロボティクス統括部」を設立しました。私は同部の部長として、「AI×ロボティクス」を通じ、これまで自動化が困難であった分野の自動化を加速させる取組みを積極的に進めています。

子どもの頃は、特別ロボットに夢中だったわけではありませんが、計算は得意でした。

そして、新しいものを考えたり、作ったりするのが大好きでした。電気機器のようなものだけでなく、例えば料理や小さな家具などについてもです。もちろん失敗もたくさんしましたが、自分の想像どおりに欲しかったものを作り上げたこともよくありました。私が今、AI技術の開発に携わることができているのは、元々の手仕事好きに加えて、コンピュータサイエンスやソフトウェア開発の経験があったためだと感じています。AIロボティクスという新たな分野の最前線に立ち、私自身、ロボットの開発や、ロボットを導入するお客様の現場での作業を経験する中で、この技術を現場に取り入れる難しさや苦労が分かってきました。その出口となるマーケットを探しているのですが、これが今の私の大きなモチベーションとなっています。

私たちの開発は、研究所で行われているわけではなく、お客様が実際に利用可能な技術や製品に基づいて行われています。これが私が重責を感じる理由ですが、「AIロボティクス」は、産業用AIを用いて実現できることが大きく拡大することによって、社会の中でより役立つものとなっていくと考えています。

当初注目を集めたのは、コントローラやソフトウェアではなく、アームなどのハードウェアでした。ところが、「AIロボティクス」においては、品質の本質は、脳の役割を担うコントローラによって判断しなければならないことが明らかになってきました。

自動化が進行している分野は既に多くありますが、例えば、食品、建設、農業分野など、様々な理由から未だ自動化が達成されていない市場もあります。AIツールの活用により、更なる自動化が進行し、社会の発展に貢献することを願っています。

安川電機の経営理念では、「人々が安全で安心な人間らしい生活を送れる社会」をうたっており、私は、前述の目標に向けて誠実に実行していくことで、この理念の実現に近づくことができると信じています。

エイアイキューブの経営、新たな取組みとしてのAIロボティクス統括部の運営、そして未自動化分野の新規開拓。これら全てにおいて、私は、諸先輩方の思いや現在まで受け継がれているDNAを胸に、挑戦を続けています。今後も、「AI×ロボティクス」の原点であるモータだけでなく、「AI×ロボティクス」の発展を見守り続け、常に前向きな気持ちで新たな分野の自動化に向けて進んでいきます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

IFRの「Women in Robotics」の詳細については、こちらをご参照ください。

国際ロボット連盟(IFR)が配信するブログ(英文)の日本語参考訳を掲載しています。なお、原文と日本語参考訳との間に齟齬がある場合は、原文の内容が優先されます。

※ 原文はこちらからご覧いただけます。